Editorial

Há quase três anos, nós — Letícia, Glênis e Amanda — sentávamos no chão de um pequeno apartamento em Brasília para tentar decidir as estruturas de nosso projeto de 12 meses. Não sabíamos que o projeto só viria a acontecer em 2021. Enquanto propúnhamos que o filme do terceiro ciclo das Sessões Verberenas poderia ser um filme dirigido por uma mulher do século XX no Brasil, não sabíamos que, quando esse momento finalmente chegasse, viveríamos um presente em que a Cinemateca Brasileira seria vítima de um incêndio causado por negligência ativa dos responsáveis por essa instituição pública. Não sabíamos. Naquele momento, há três anos, a faísca para nossa curadoria era apontar para o que veio antes e possibilita o caminho construído até aqui.

“Primeiro, a gente ama a pessoa. Depois, quer se apossar do presente dela. Depois, quer se apossar do futuro dela”, escreve a protagonista Pity em Os homens que eu tive, de Tereza Trautman — o filme escolhido para esta Sessão Verberenas. Quando sua amiga chega e lê o texto, Pity o completa escrevendo: “E fica angustiada por não poder se apossar do passado”. Por sua estrutura interna, que é leal aos processos próprios de Pity, o filme remete à integridade do tempo. Por suas condições extrafílmicas, o filme remete à continuidade de um desenvolvimento histórico de construção de narrativas que escapavam à lógica hegemônica da ditadura militar. Por sua situação de exibição no momento atual, o filme estimula uma espectatorialidade que remete às ameaças constantes de destruição da memória no Brasil em nome de um ideal de progresso traidor. Trata-se do progresso que, próximo ao destino do anjo da história de Walter Benjamin e do anjo da geohistória de Bruno Latour, nos tornará ainda mais horrorizados quando virarmos as costas e dermos de cara com o lugar ao qual chegamos.

Em outra chave, os textos desta edição da revista Verberenas desestabilizam noções de passado, presente e futuro. Neles, o tempo não se satisfaz com essas três categorias isoladas. Não são olhares que encaram fixamente uma única direção. Pelo contrário, seus corpos livres, ouvidos abertos, olhos em busca se movimentam por essas três noções em um esforço, procurando uma aposta.

Escrever, ver um filme, fazer um filme, fazer planos e tomar quaisquer ações de construção: tudo isso é sempre uma aposta. No ato do gesto, do risco, naquele segundo se reúnem os três tempos da vida. Neste movimento, o texto de Waleska Antunes, sobre a obra Surname Viet Given Name Nam (1989), de Trinh T. Minh-ha, chama atenção ao permanecer no tempo do entre e, nesse limiar, abranger múltiplas vozes que tornam impossível uma verdade única sobre a mulher vietnamita. Já Ana Júlia Silvino escreve sobre fabulações que vibram através de ruídos, imagens que existem em função das temporalidades sonoras e sensoriais presentes nos filmes de Paula Gaitán.

A pesquisadora Isabella Poppe traz cenas da autobiografia da cineasta Marilu Mallet no exílio após a deflagração da ditadura militar chilena, e apresenta um isolamento histórico capaz de alienar uma pessoa do presente e da ideia de futuro, ao separá-la da construção coletiva de seu país. Trazemos ainda mais uma entrevista de Lygia Pereira, dessa vez com a cineasta Viviane Ferreira — em que a artista pensa o tempo como uma energia que a orienta, e o cinema que produz como meio para transmitir “modos de viver”. O texto conta com ilustração de Hana Luzia. Nesta edição, trazemos também os trabalhos visuais das artistas Isabella Pina, ilustradora, e Ana Luíza Meneses, fotógrafa que idealizou e produziu a capa da revista e do editorial.

Em uma carta a Juliano Gomes — e a todas que porventura quiserem tomar parte na conversa, Lorenna Rocha se posiciona como pensadora de um cinema negro em infindável processo de invenção, e propõe um olhar que contemple o abismo. Letícia Marotta entrevista a cineasta Anita Leandro, diretora de Retratos de Identificação (2013), que fala do processo de trazer arquivos à vida, em um tempo em que as ruínas da ditadura militar brasileira ainda estão à espera de ressignificação. A memória, no entanto, é feita também do presente cotidiano, e Camilla Shinoda compartilha em seu texto como as trocas de ideias e referências entre uma professora e seus alunos de audiovisual podem dar continuidade à produção das imagens que formarão o amanhã.

Também a fabulação pode ser um ato de subversão do tempo. Ao escrever sobre Os homens que eu tive, Roberta Veiga aponta que o filme de Trautman abre “uma fenda para uma vida possível” ao proporcionar imagens de gozo e autonomia no Brasil de 1973. Os homens que eu tive é o filme do terceiro ciclo das Sessões Verberenas, exibido de 24 a 26 de setembro e tendo seu debate com a pesquisadora convidada Roberta Veiga às 18h do dia 26.

Quando pensamos em Os homens que eu tive como marco histórico — considerado o primeiro longa-metragem moderno dirigido por uma mulher no Brasil — somos obrigadas a pensar também no que significa pensar nos filmes em termos de “primeiros”. Mais de quarenta anos separam Os homens que eu tive de O mistério do dominó preto, de Cléo de Verberena, de 1931, aquele que é considerado o primeiro longa-metragem clássico brasileiro dirigido por uma mulher. Em ambos os casos, o risco e a realidade do apagamento assombram: o filme de Verberena foi perdido, não se sabe de uma cópia que reste; o de Trautman foi censurado semanas depois da sua estreia em 1973. Face a esse constante perigo, não podemos evitar pensar na concretização desse medo e nos perguntamos: quantos filmes foram perdidos nesses quarenta anos? Quantos foram perdidos antes de 1931?

Resgatar as materialidades, os vestígios, agir e tecer um fio é uma decisão consciente. E, ao mesmo tempo que a continuidade é uma construção e um esforço, ela é também inevitável. Resta compreender o que levar conosco nesse processo e o que pode nos auxiliar a desvendar os desafios que o tempo determina. Esperamos que os textos publicados aqui, junto com a escolha curatorial, possam caminhar nessa direção.

Letícia Bispo, Amanda Devulsky e Glênis Cardoso

AMIUDAR O CINEMA, AMPLIAR O OLHAR: NOTAS SOBRE O CINEMA DO COTIDIANO E EDUCAÇÃO

Um ensaio fragmentado em notas sobre pensamentos inconclusivos que me acompanham há alguns anos dentro das salas de aula e de cinema. A ideia aqui não é um aprofundamento, mas sim um passeio sobre reflexões e acontecimentos que perpassam a minha prática educacional e o meu fazer cinematográfico. Esse diálogo parte do que chamo de cinema do cotidiano. Essa expressão não é um conceito formal, mas sim o modo como tenho chamado filmes que se debruçam sobre a vida ordinária, sobre acontecimentos e personagens tidos como comuns, se tomarmos como contraposição a produção hegemônica, em que o extraordinário se faz mais presente. Nesses fragmentos, o comum não é algo menor em relação ao extraordinário, mas sim algo a ser valorizado, algo que deve ocupar cada vez mais o espaço da tela de cinema.

fragmento 1 – o espanto

O pequeno, quando se torna grande, assusta. O plano detalhe — aquele momento em que elementos imperceptíveis na maior parte do tempo ocupam as proporções enormes de uma tela de cinema — é um recurso comum, mas fundamental na constituição da tal magia do cinema. Por poucos instantes, vemos o mundo a uma distância que não é usual. Os planos muito fechados exigem aproximação, intimidade e cuidado para que sejam bem realizados. Não por acaso, são planos raros em primeiras experiências com o fazer cinematográfico. Há alguns anos, dou aulas em oficinas e cursos regulares de produção audiovisual. Normalmente, há um receio em se aproximar radicalmente do que está sendo filmado. Existe um desconforto físico mesmo, que facilmente é substituído pelo zoom ou por planos mais abertos. Chegar muito perto não é fácil. É preciso observação e confiança.

Guardo uma recordação muito intensa do dia em que vi o curta “Pouco mais de um mês”, de André Novais, pela primeira vez. Não lembro exatamente qual era a mostra ou festival, mas ainda sei dizer o espanto que me tomou quando o filme terminou. A um olhar tão acostumado em ver o extraordinário e o incomum nas obras de ficção, foi um choque ver a grande tela ocupada por uma história pequena, que poderia ser vivida por qualquer um. O ordinário não estava apenas no plano detalhe. Ele tomava conta dos planos abertos, do som, da narrativa por inteira. Foi estranho perceber como uma situação absolutamente comum foi capaz de emocionar tanto. Sem que tivesse uma consciência imediata, “Pouco mais de um mês” inaugurou em mim a possibilidade de fazer cinema.

Anos depois decidi estudar o filme no mestrado, tamanho foi seu impacto para mim. Por sorte, agendei uma entrevista com o diretor André Novais. Ele participava de uma edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (FBCB), na cidade. Um novo espanto. Como uma boa pesquisadora iniciante, estava munida de teorias e hipóteses que explicassem essa opção de André Novais pelo banal. E era isso que eu esperava do cineasta: justificativas conceituais, referências acadêmicas e cinematográficas. Contudo, no decorrer da conversa, André me desmontou. A sua fala era constituída de um profundo vínculo com o seu cotidiano e território. Ele achava bonito a possibilidade do efeito da câmera escura no teto do apartamento da companheira. Assim como achava bonito o muro chapiscado no quintal da casa dos pais. E isso já era motivo o suficiente para se fazer um filme. Essa conversa me reconectou com aquela sensação da primeira vez em que assisti o curta. Cinema é sim muito estudo, pesquisa, trabalho; mas também é instinto e sentir.

fragmento 2 – o reconhecimento

Não é fácil propor uma curadoria de filmes que questione o modelo de produção audiovisual mainstream na escola, principalmente quando estamos diante dos jovens do ensino médio. A linguagem cinematográfica, para eles, é, em sua grande maioria, sinônimo dos filmes de heróis ou das séries do Netflix. Esse imaginário adolescente também é povoado pelos videoclipes, canais de Youtube e o conteúdo audiovisual de outras redes sociais, como o Tik Tok. Existe uma série de motivos para isso — a hegemonia econômica da indústria audiovisual norte-americana, a naturalização desse padrão de produção estado-unidense por nossas emissoras de TV e grandes produtoras audiovisuais brasileiras, falta de políticas públicas que estimulem verdadeiramente a distribuição de filmes nacionais independentes, entre outros —, mas esse texto não pretende discutir todas essas questões diretamente.

A ideia é entender como lidar com essa realidade enquanto professora, pensar em estratégias para exibir produções diversificadas em sala de aula e compartilhar aqui algumas das situações mais significativas que vivenciei. Apresentar filmes com uma construção estética e narrativa distinta, costumeiramente, vem acompanhado de comentários como “Esse filme é muito devagar”. Quando, além de novos usos da linguagem, propomos filmes com temáticas do cotidiano, o desconforto é ainda maior: “Não acontece nada nesse filme”, “O assunto até que é importante…” e o clássico “Não entendi nada” são comentários recorrentes. A ruptura com esse modelo de cinema hegemônico na vivência dos jovens provoca estranhamentos; o conflito tradicional faz falta, assim como os acontecimentos e personagens extraordinários e a montagem veloz. Mas essa primeira impressão não é algo sólido e se dissolve a partir de algumas estratégias que buscam desconstruir esse padrão audiovisual como o único possível ou como aquele que deve ser considerado profissional.

O filme “A cidade é uma só?”, de Adirley Queirós, é um dos exemplos de produções não hegemônicas que possuem uma recepção fílmica diferente. Apesar de romper padrões de linguagem e de construção narrativa, a obra desperta muito entusiasmo em sala de aula. Não há uma única vez que o jingle da campanha da personagem do Dildo — “Vamos votar, votar legal, 77223 pra distrital, Dildo!” — não seja entoado pelos estudantes. Iniciar o processo de reflexão sobre a pluralidade do cinema a partir de uma obra que provoque esse interesse pode ser um bom começo.

Após as exibições do longa de Adirley, eu pedia uma crítica escrita sobre o filme. Costumava selecionar alguns textos para serem lidos na aula seguinte, retomando o debate da obra. Qual não foi a surpresa da turma, quando um dos textos escolhidos foi o de Luiz Henrique, um jovem querido pelos colegas, mas conhecido por ser muito “bagunceiro”. Mesmo sendo um garoto criativo, ele nunca era apontado como destaque por outros professores. Após um pequeno alvoroço, ele leu feliz o seu texto e foi muito aplaudido pela turma. Em seguida, questionei a turma: “Pessoal, por que o texto do Luiz ficou tão interessante?”. A resposta veio, em tom de piada, de outro colega: “Porque ele é cria, fessora!”

“O longa ‘A Cidade é uma só?’ é muito bom, pelo motivo de que retrata muito bem a realidade em que meu povo vive”, afirma o rapaz em seu texto. Chamou a sua atenção, a rotina de trabalho cansativa do personagem, a diferença entre a campanha política de Dildo e a de grandes candidaturas, mas ele também ficou satisfeito com a presença do rap. “Outro lado bem chamativo é que o longa é tão relacionado com nosso dia a dia que, quando estamos assistindo, parece que estamos na pele do personagem Dildo…”, escreve. Durante os debates em sala aula, percebi que vários estudantes também se relacionaram com a rotina do protagonista e que muitos deles tinham em sua família alguém que tivesse sido empurrado para uma região mais distante do Plano Piloto. A sensação de se reconhecer intimamente em uma história que ocupa a sala de cinema é estranha, pois o habitual é assistirmos acontecimentos distantes da nossa vida. Essa não é a única maneira de se relacionar com um filme, claro, mas comecei a perceber que era uma abordagem muito interessante para se trazer para estudantes de audiovisual. Afinal, quando é possível se reconhecer em uma obra, é muito nítida a emoção provocada. Tenho a impressão de que a nossa própria existência ganha um novo sentido.

fragmento 3 – elos

Abrir um diálogo entre os estudantes e os filmes que rompem com suas expectativas de cinema é um passo importante para o surgimento de um interesse real. Nessa linha, as sessões do filme Temporada, de André Novais, foram bons exemplos desses momentos nos quais o debate sobre a obra auxiliava a construção de um novo vocabulário fílmico.

Os planos longos e estáticos, a ação extremamente cotidiana, as pessoas de vidas absolutamente comuns estampam a cena. Tudo no longa se desvia de uma linguagem mainstream, causando desconforto nos jovens: “Mas professora, é um filme sobre o combate à dengue? Só isso mesmo?”, “A vida dessa moça parece a de uma vizinha”, “É um documentário?”. Essas percepções de que a vida comum só tem espaço no documentário são muito recorrentes. Nesse caso, a trajetória do diretor André Novais surge como uma maneira de estabelecer um vínculo entre os estudantes e a obra. Pode ficar mais fácil aceitar uma ficção que conte uma história próxima da sua realidade, quando se entende que o realizador também tem um percurso semelhante ao seu. A ideia de fazer um filme na sua cidade, com sua família e amigos para ser projetado nas salas de cinema, transforma a visão pré-concebida da própria vida cotidiana.

Ampliar o olhar para o que está próximo permite ressignificar a relação com o ritmo do filme. Se a vida não possui um mesmo ritmo sempre, por que as obras cinematográficas precisam ter? Conciliar a velocidade da narrativa com os sentimentos com os quais ela dialoga são também uma opção. Essa descoberta é forte e abre espaço para o entendimento de que a vizinha e as suas transformações cotidianas também podem ser protagonistas. “Tem horas que a vida fica mais parada mesmo. Vou até ver o filme de novo”. Não sei se a estudante Jannielly cumpriu a promessa de rever o longa, mas entendi que a sua visão sobre narrativas não-hegemônicas começava a se modificar.

Fragmento 4 – explosão

Exibir o curta-metragem Travessia, de Safira Moreira, provoca reações explosivas. Em apenas 5 minutos, o documentário faz uma viagem ao passado, questiona um direito à memória que foi negado, e volta ressignificando o presente, com uma proposta de cura para séculos de apagamentos. Poesia, audiovisual e memória se entrelaçam para indignar e comover. Depois da sessão, a estudante Letícia, do segundo ano do ensino médio, procurou-me para confidenciar: “Essa é a história da minha mãe.” Dona Maria Aparecida não tinha fotos de sua infância e nem de seus pais. A lembrança guardada era representada por uma foice, instrumento utilizado para trabalhar na plantação de sisal. O filme contribuiu para uma compreensão inicial sobre a política do esquecimento e o racismo estrutural que atravessam a história de nosso país e de como isso impactava diretamente na trajetória singular da família de Letícia.

Durante o semestre, havia a proposta para realização de um dispositivo fílmico1sobre o afeto. Reencontro-me com a mãe de Letícia mais uma vez. Grandes tremores reverberam por muito tempo. A jovem tinha devolvido à dona Maria Aparecida o direito de contar sua história, de ter sua memória registrada, de ser lembrada. A mãe e sua foice, instrumento de trabalho que traz “lembranças boas e ruins”, haviam se tornado um pequeno filme. Maria Aparecida, uma mulher jovem e bonita, conta a história daquele objeto em sua vida. O plano médio e estático, feito no celular, se concentra no depoimento da mãe. Nas imagens de cobertura, Aparecida, generosamente, compartilha conosco o procedimento para transformar o sisal em fibra. Ela está consciente de como a condição do seu trabalho se aproximava a de um trabalho escravo. Respeita, no entanto, a ferramenta que carrega a história de sua família. Ao final do vídeo, as duas trocam de papéis: Maria Aparecida empunha a câmera — equipamento de trabalho da garota — e faz o contra plano de Letícia observando a foice. Um último plano simples, à princípio, mas nele, passado e futuro se cruzam. Com a câmera, a mãe olha para a frente. Com a foice, a filha não esquece de onde veio.2

Arrisco dizer que Letícia desenvolveu uma outra relação com o fazer cinematográfico e com o seu próprio cotidiano. O encontro com o que chamo de cinema do cotidiano movimenta novas possibilidades de narrativa. Muito embora já existissem, agora há a certeza de que elas podem e devem ocupar um espaço maior do que o de nossas casas.

Fragmento 5 – re-existências

“E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história”. A frase do pensador indígena Ailton Krenak costurou anos de reflexões sobre cinema e educação, esse encontro incendiário, que retoma passados, subverte o presente e nos permite inventar um futuro verdadeiramente justo. Pensar sobre o cinema do cotidiano não é necessariamente impor uma estética realista, um determinado ritmo de montagem — até porque alguns dos realizadores citados nesse texto, se utilizam do fantástico em outras obras —, mas sim reacender o olhar para narrativas contra hegemônicas. É expandir percepções para que compreendamos os nossos arredores enquanto cenários, aceitemos nossos corpos enquanto protagonistas, e entremos na importante disputa para a constituição de imaginários. É sobre fortalecer subjetividades, para que todos se entendam também enquanto narradores/autores de seu cotidiano. Claro que o cinema do cotidiano não é o único capaz de realizar essa ampliação do olhar, mas acredito que ele permita processos muito interessantes para serem discutidos dentro da sala de aula de cursos de audiovisual.

Ao compartilhar com a turma de uma oficina na Ceilândia o processo de escrita de seu primeiro roteiro, a estudante Suéllen chorou. Uma jovem inteligente, militante e articulada se emocionou profundamente, pois confessou não se ver, até então, como alguém capaz de contar histórias. Acredito que, muito além de técnicas de estruturação narrativa ou regras de formatação, uma oficina de roteiro deve ser a formação de um espaço de confiança e intimidade. Chegar perto não é fácil, observar o pequeno não é uma atividade indolor. Amiudar o cinema é a compreensão que ele pode ser do tamanho da gente, e que a gente é enorme. No cinema, tudo é realmente possível.

fragmento 6 – utopias

Não é fácil sonhar, imaginar, inventar e educar em um mundo capitalista. A ideologia neoliberal adentra as salas de aula exigindo saberes objetivos, fórmulas que preparem para o mundo do trabalho. Nas regiões periféricas, essa cobrança se intensifica, pois não há sonho possível onde não há sobrevivência. Não dá para ignorar que existe um mercado, repleto de padrões que identificam uma produção como profissional, pois se o estudante periférico não conseguir fazer parte dele, provavelmente, a realização audiovisual não poderá fazer parte de sua vida. Experimentar, atualmente, é direito de poucos. E qual é o espaço que sobra para a invenção?

Por enquanto, o espaço são as brechas, os pequenos desvios na rigidez da estrutura educacional e do mercado de trabalho. A curadoria de filmes que levamos para a sala de aula planta sementes, mas tenho o palpite de que o mais valioso é iniciar a compreensão de que o cinema não é apenas um filme, mas sim uma mediação possível entre você e o mundo. Você vive em um território, que não existe sem uma comunidade. Cinema é coletivo, o território é coletivo, a educação é coletiva e o coletivo é público. O público é de todos. Parece apenas redundância, jogo de palavras, mas para mim, é a utopia a ser perseguida. Não é novidade também, mas sim uma luta travada por muitos. Sou só mais uma contando essa história.

A BELEZA ESTÁ DENTRO DE NÓS, QUE OLHAMOS: ENTREVISTA COM EVERLANE MORAES

“A beleza está dentro de nós, que olhamos” é a segunda de quatro entrevistas que iremos publicar ao longo do ano. As entrevistas são parte da minha pesquisa de mestrado, que reflete sobre os olhares agenciados por diretoras negras do cinema brasileiro. Ao longo de dois anos e meio pude acompanhar, refletir e conversar com Viviane Ferreira, Everlane Moraes, Glenda Nicácio e Renata Martins. A pesquisa foi realizada pelo Programa de Pós Graduação em Meio e Processos Audiovisuais da ECA/USP com auxílio da FAPESP e do CNPq.

A conversa com Everlane Moraes aconteceu em abril de 2019 durante a 4ª edição da EGBÉ, na qual Everlane Moraes foi homenageada, em Aracaju (SE). Everlane é natural de Cachoeira (BA), mas foi na capital sergipana, mais especificamente no Quilombo Caixa D’água, que ela passou grande parte da infância até o início da vida adulta. O quilombo e seus moradores são os personagens principais de Caixa D´água: qui-lombo é esse?, o filme que inicia sua filmografia. Em 2015, Everlane ingressou na Escuela de Cine y TV de San Antonio de Los Baños (EICTV), em Cuba e lá, seu cinema encontrou um interessante diálogo afro-americano. Na entrevista conversamos sobre filosofia, fábulas, mitos e desejos. Aproveite!

Everlane e o pai, o artista plástico sergipano José Everton Santos.

Lygia Pereira: Everlane, me conte um pouco sobre sua trajetória.

Everlane Moraes: Eu venho das artes plásticas, que é minha primeira área de estudos, pela qual eu tenho muita paixão. Nesse percurso também estudei um pouco de Filosofia da Arte, principalmente, semiótica, iconografia, iconologia das imagens, que é a parte que eu mais gosto nos estudos das artes plásticas. O curso que fiz é de licenciatura, metade bacharelado e metade licenciatura. Quem tem aptidão artística como eu, que bom, mas quem não tem fica nessa parte teórica da História da Arte ou da Licenciatura. Então eu consegui conciliar as duas áreas no mesmo curso. E quando você está estudando Filosofia da Arte, consequentemente você já estuda Filosofia em si. Como meu irmão é filósofo, eu tive acesso à filosofia grega e à filosofia moderna também, em casa, o que me deu uma base boa pra eu entender depois filosofia ocidental da arte.

E por isso que eu busquei mais o cinema, porque era uma arte que me possibilitava expandir mais essa coisa das artes visuais e até implementar meu processo plástico, que seria da pintura, das artes plásticas tradicionais, para o cinema, onde eu transponho de maneira super tranquila. Por isso eu acho que meus filmes são tão plásticos. Então, acho que minha base seria essa, filosofia e artes. E dentro dessas duas coisas o que eu mais gosto de estudar, real, é a questão da linguagem cinematográfica, a linguagem das artes em si ou o pensamento em torno da expressão artística de maneira geral, universal, mais especificamente trazendo o recorte para a diáspora. Hoje o meu desejo é estudar filosofia africana, pois no meio disso tudo, quando a gente estuda filosofia, a gente estuda também sociologia, antropologia, fenomenologia, todas essas logias que giram em torno da imagem, giram em torno do social, giram em torno da cultura. Eu gosto, acho que tudo isso se complementa.

L: Eu queria ouvir um pouco mais sobre o “Pattaki”. Desde a sua criação a sua concepção, porque ele é um filme de muitas camadas, tem muitas metáforas e acho que ele traz muito forte essa questão da iconografia múltipla, que você fala.

E: Em “Pattaki” eu queria marcar a presença do mar no filme. Eu gosto muito do mar, eu sou filha de Iemanjá, e é um elemento muito forte, a gente sabe que na diáspora é um elemento central na nossa narrativa, porque o mar nos levou, o mar nos trás, é o mar da escravidão, o mar dos barcos. O mar que é esse orixá forte que rege todas as culturas afro no mundo, este elemento da Deusa do mar que é muito forte. Então, eu queria fazer um filme sobre isso, aproveitando que eu estava Cuba, eu estava numa ilha, onde somos rodeados pelo mar. Também tem essa presença do meu orixá, que cada vez mais se aproxima de mim. Mas esse elemento do peixe que é muito interessante, do peixe enquanto personagem, enquanto um ser dúbio, completamente dúbio, eu gosto muito do peixe. Antes, era um filme sobre Sikán, uma rainha africana que foi condenada e morta por supostamente contar o segredo sagrado ao seu amante e que deu origem a uma seita secreta cubana chamada Abakuá, única no mundo. Pesquisei muito, fiz 23 páginas de projetos e tava tudo certo pra fazer, mas comecei a adoecer, teve umas coisas meio loucas, de ameaça, meio complicadas, porque esse tema é extremamente complicado, então eu tive que abandonar esse tema. Mas aí eu já tinha a vontade de fazer um filme sobre um relato mitológico, eu gosto muito das mitologias enquanto relatos (…) Eu queria transformar a mitologia em imagens, o que também já foi feito no cinema várias vezes, mas eu não tenho muito conhecimento em relação ao documental. Se fez muita mitologia em ficção, mas não documentário em si. Na verdade, na Itália, teve até um cara que pesquisei, um branco aí que eu pesquisei. Ao mesmo tempo eu queria fazer uma mitologia que tivesse essa coisa dos orixás, essa coisa de força sobrenatural, alguma coisa cósmica, mas queria ter como base o social, a vida e a sociedade cubana. O intento foi esse, o de juntar essas duas linguagens, a oralidade dos mitos com a paisagem contemporânea de Cuba transformada, elevada a algo mágico, como se Cuba fosse um lugar mágico. Que essa coisa misteriosa e mágica de Cuba tomasse conta da paisagem social e moderna de Cuba. Então, eu inventei um pataki.

Pattaki (2019)

L: O que é pataki?

E: Pataki significa mito, em Cuba. Só em Cuba existe o pataki para a Santería, A Regra de Ocho ou Ifá. Pataki quer dizer “os caminhos dos orixás”. Cada orixá tem seu caminho, então, por exemplo, o livro de Reginaldo Prandi tem vários patakies, que pra gente não tem esse nome. Mas são vários mitos e cada orixá vai ter o seu caminho, seus mitos, seus relatos que dizem um pouco sobre seu poder, sua psique, seu modo de agir no mundo, sua função. Um mito sempre explica a origem de algo. Por exemplo, a gente explica a presença do mal, dos males no mundo através do mito de Pandora, porque Pandora abriu a caixinha lá de Prometeu, seu marido, e ela com sua curiosidade de mulher abriu a caixinha e nela estavam presos todos os males do universo. A partir da hora que ela abriu, esses males surgiram. Os homens antigos, ao tentarem explicar os males que existem, contavam uma história ou se remetiam a um mito para explicar a origem de algo.

Então, eu inventei esse mito para falar um pouco sobre o porquê dessas pessoas ou no caso, esses peixes viverem se afogando ou viverem sufocados fora da água. Por que eles não estão na água? Por que eles estão dentro de um aquário? Que é porque eles são regidos por limitações sociais ou limitações humanas. A mulher peixe, por que ela não respira? Por que esse peixe não respira? Porque esse peixe está escondendo algo, sua essência. A partir do momento que esse peixe tirar sua máscara, como a sereia [personagem trans do filme], ele vai conseguir respirar melhor. É uma metáfora sobre algo que o ser humano esconde, o que ele tem de mais íntimo dentro de si e ele esconde, passa a viver sufocado.

São analogias simbólicas para explicar alguns comportamentos, algumas situações humanas. Por que a gente é tão ganancioso, né? A ganância acaba levando a gente pra algum lugar. Então aquela mulher dos cubos [personagem do filme] é isso, o medo e a ganância levando a gente a se afogar nos nossos próprios medos. Por que o homem se protege nas suas casas, fazendo muros, fazendo contenções, fazendo barreiras que o separam da sua própria natureza ou da natureza em si? Como o Malecón [estrutura de concreto que percorre 8 km da faixa do mar em Havana, Cuba], por exemplo, que separa a cidade do mar, como os prédios e tudo. Chega um dia que a natureza pede de volta, o homem vive com medo que um dia a natureza peça de volta o que ele tenta controlar. A mulher cega [(personagem do filme] representa a fé. Como é que a gente acredita que algo vai curar uma coisa que é incurável? Só através da fé. Ao mesmo tempo que o homem construtor [personagem do filme] tem medo de que essa chuva venha, pois pode desfazer o que ele construiu para se proteger, a mulher cega espera a chuva, que para ela é sagrada. A água é o elemento da vida. Sem a água a gente não vive, existem vários elementos que giram ao redor da água. Agora, e que água é essa? Essa água é essa Deusa. É Iemanjá que tudo vê, tudo controla e tudo castiga também, tirando um pouco de água, dando um pouco de água, tirando aos pouquinhos. E o ser humano vive à mercê dessa força maior.

La Santa Cena (2016)

L: Queria voltar na questão da mitologia. Estou bastante interessada em pensar o Paul Gilroy. Lá no Atlântico Negro ele vai falar dos navios até o diskman como canais de transmissão mitológica. E eu tenho pensado muito no cinema, em como ele pode ser também esse canal de transmissão de modos de viver, modos de pensar a diáspora africana. E aí, por exemplo, no La Santa Cena você parte da representação da Última Ceia do Da Vinci para subvertê-la. Eu queria saber se você busca fazer esse “caldo mitológico”, misturar mitologias ocidentais. Por exemplo, o galo (personagem do filme La Santa Cena) é importante pra mitologia cristã também né?

E: Sim, com certeza. Eu gosto muito dessa coisa de dominar um certo tipo de linguagem universal ou ocidental e dar a ela uma roupagem dentro da cultura afro. Porque a cultura branca é muito influenciada pela cultura negra, a gente só foi forjado, interrompido. E a gente consegue assimilar a cultura do branco e ressignificar dentro da nossa própria cultura, diferente do branco que não consegue assimilar a cultura do negro, a não ser impondo os seus códigos.

L: Que é um pouco o que é o cristianismo, né?

E: É, o branco impõe seus códigos e o negro mesmo com códigos impostos consegue ressignificar dentro da sua própria cultura, isso pra mim é nossa maior resistência, a gente resiste porque a gente não impõe, a gente complementa, dá uma nova roupagem. Assim como, por exemplo, a gente é tão simbólico que Iemanjá pode ser Nossa Senhora Aparecida, sabe? Não tem problema, a gente tá falando da água, de uma energia maior que é a água. Se um branco crê que essa senhora branca é essa água, a gente também tem uma deusa que é a água, então a gente traz pra gente, complementa as nossas potencialidades com outras potencialidades, é uma coisa muito mais aberta para assimilar. O que eu gosto muito também é de rebaixar essa presença branca ou essa legitimidade branca universal e do poder oficial e ressignificar esse próprio poder do branco, melhorando-o, quando o transformo em coisa preta.

Eu tento fazer uma iconografia que entre em contato direto, em crítica direta ou diálogo direto com outra iconografia que foi imposta. Então se você diz que a Santa Cena é essa, eu digo que a Santa Cena é esta. É uma disputa de poder simbólico. Eu gosto de disputar simbolicamente com o branco, nesse sentido, entendeu? Porque nós temos simbologias muito potentes que foram invisibilizadas. Isso o que você falou é muito interessante, de que o galo é um elemento tão cristão, né? Mas é um elemento tão afro também. Eu gosto de ficar brincando, criticando, fazendo diálogos com a história oficial, é isso. E rebaixando ela à superficialidade, mostrando a ela realidades maiores, mais simbólicas.

L: Você acha que isso é fábula pra você?

E: Não… não. Acho que isso é a parte Everlane conceitual, Everlane crítica, Everlane que quer brincar mesmo… que detém o poder, detém o poder da fala e da imagem e quer brincar e dialogar com essa história oficial de bosta. Mas a parte da Everlane da fábula é a parte da minha cultura, em si. Embora eu seja uma negra até muito culturalmente ocidentalizada, que conhece muito da história do branco, que consegue navegar por esse lugar com muito conforto, eu também sou muito, muito negra. Eu gosto da cultura negra, eu gosto de pesquisar isso, eu acho maravilhoso. Eu acho que a potência está aí. Em tudo isso que eu faço eu quero potencializar a minha cultura, que é o que eu acho que há de melhor no Brasil, no mundo. Esse é o meu lugar de conforto, que eu nunca vou sair e que não é uma coisa que eu sinta que é uma imposição minha, de me legitimar nos espaços, não. Pra mim é onde está a potência.

Eu nasci em Cachoeira, eu não tenho como fugir, eu nasci em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, fui criada num quilombo. São coisas que estão em mim, compromissos ancestrais que estão em mim, que não saem, são missões que estão em mim, concepções de vida que estão em mim, modos de vida que estão em mim e questões conceituais que estão em mim e que eu acho que eu nasci pra isso, minha missão é essa. Eu não sinto outra coisa dentro de mim, desde pequena, é um lugar confortável. Então como eu tive muito acesso ao universo branco e via como eles diminuíam a gente, eu abracei essa causa. Estar o tempo todo lidando e batendo de frente com o branco, usando a própria linguagem dele para destituir. Usando a própria linguagem dele pra rebaixar o status dele, não como obsessão, mas como proposição, embate. Um processo de retorno ao que foi tirado de nós.

Allegro Ma Non Troppo: la sinfonia de la belleza (2016)

L: Se você puder falar um pouquinho mais sobre a questão da linguagem e como você vê essa ponte entre a linguagem e a filosofia afro-diaspórica.

E: Preciso conhecer muito mais da África, nós conhecemos muito pouco da África. Eu sou muito autodidata, sou uma acadêmica extremamente rebelde e eu trabalho muito na fragmentação. A gente da diáspora é muito fragmentada, somos seres multi.. é… polivalentes, multifacetados e fragmentados, eu gosto dessa ideia de fragmentação e de não conhecer tudo da África e deixar espaço pra essa idealização que eu tenho da África, sabe? Eu não quero aterrissar completamente numa África que não existe, que está somente na nossa cabeça e no nosso coração, que tá dentro do terreiro. Eu gosto muito de estar nesse lugar, de uma Everlane que está muito idealizada, uma Everlane que está muito utópica. Eu tento conciliar o saber alguma coisa, com o não saber nada e o saber um pouco sobre, porque aí sobra espaço pra eu fabular o que eu quiser. Eu gosto muito desse limbo, que é o que eu acho que eu vivo, entre ser brasileira e ser africana. Às vezes eu sou muito brasileira, às vezes eu penso e sinto ter algo de África, às vezes eu não sou nem uma coisa nem outra ou sou as duas coisas. Eu prefiro estar nessa fronteira muito tênue, de estar flutuando, de não saber se eu sou uma coisa ou sou outra, de buscar uma referência aqui, uma referência lá, de buscar.

Eu acho que a gente tem que conhecer mais de África, primeiro, a gente conhece muito pouco. Eu não me sinto muito confortável de estar representando África ou estar dizendo que eu sou África. Eu sou brasileira, afro-descendente e tenho uma ancestralidade africana que eu não sei completamente qual é, porque é muito difícil você saber de qual povo você veio, é uma mistura de povos, é uma série de coisas. Tampouco eu sou um tipo de negro que nasceu dentro do Candomblé, como nossas mães-de-santo, nossos pais-de-santo que já nasceram feitos santo, que viveram muito tempo dentro do terreiro, que não tiveram acesso às universidades, a viajar pelos festivais, a ter contato com o branco como a gente tem. Então somos negros influenciados por essa outra cultura imposta. Sou do candomblé, mas meu caminho de retorno às minhas origens é muito tortuoso, diferente de uma irmã de santo que nasceu ali, que não foi tão influenciada quanto eu pelo “de fora”. Sou da Bahia, mas não sou da Bahia também. Eu sou uma negra influenciada por uma outra cultura, porque tive acesso a outras coisas. Então isso também é uma coisa que limita, a gente conhece uma África muito mais acadêmica, uma África muito idealizada. Tem sido um caminho tortuoso de retorno, mas que tá me fazendo muito bem, completando um vazio que existia dentro de mim.

A linguagem pra mim é uma questão do que eu gosto. Eu gosto de observar, eu gosto de colher elementos simbólicos, elementos sociológicos e elementos plásticos. O que mais me enche os olhos são as cores, a alegria, a música, a comida, o cheiro, essa cultura que é tão sensitiva. No Candomblé, por exemplo, o nosso Deus vem dançar com a gente, ele entra dentro da gente, ele é a gente. O que a gente cultua são elementos naturais, é físico, tudo tem textura, tudo tem cor, tudo tem alegria, tudo tem música, tudo tem brilho e é isso que eu trago pro cinema, não é nada além disso. Utilizar a luz ao nosso favor, utilizar a linguagem do cinema ao nosso favor para acentuar a beleza que a gente tem, acentuar a complexidade que a gente tem e que é. Somos seres misteriosos, por isso que o branco, a sociedade branca tem medo da gente, porque a gente mesmo sofrendo por 500 anos de colonização, sofrendo tudo que a gente sofre até hoje, a gente tá vivo até hoje, sendo lindos, sendo felizes, ressignificando, fazendo música.

A gente não morre nunca, a gente tem um poder tão grande que é por isso que a gente foi escravizado, por isso que a gente é invisibilizado, porque há um medo muito grande em relação a gente. Eu tento usar a técnica do cinema, a linguagem a nosso favor, acho que toda arte faz um pouco disso, valorizando o que não foi valorizado. Não é algo gratuito, não é superficial, meus filmes são filmes de gesto. O meu gesto, a sensação, é como se eu estivesse pintando. Eu pinto com luz, pinto com foley, pinto com textura.

Caixa D’água: Qui-Lombo é esse? (2012)

L: Seus filmes são muito silenciosos. Você vê alguma ligação com a oralidade da cultura afro-brasileira?

E: Eu vejo. A literatura, principalmente a oral africana, é muito voltada pra palavra obviamente, mas não é uma palavra objetiva, não é uma informação, é uma contra-informação. Existe nossa imagem do Preto Velho, o que é o Preto Velho? Preto Velho é uma entidade eminentemente brasileira, ele nasceu escravo, diferentemente de quem veio escravizado, ele foi um escravo que já nasceu de pais escravos, em que seu contexto já foi de escravitude desde pequenininho. Ele cresceu como escravo e ele ficou velho, o que é uma coisa muito rara, porque geralmente os escravos duravam 30 anos. Esse preto velho chegou aos 60, 70 anos, só essa resistência eleva ele a um patamar de ancestralidade e importância dentro da comunidade negra que não tem precedentes, é um cara que conseguiu ver muitas coisas. Então ele se torna um conselheiro desse lugar, uma pessoa que aconselha e conta histórias, porque ele tem memória, tem vida pra poder ter esse porte, esse cargo. Quando você escuta uma história, por exemplo, uma história mitológica, fabular, ela sempre quer dar uma sentença, né? Sempre tem no final uma moralidade, é para ensinar algo, é para você refletir. São coisas muito didáticas, mas faladas de uma maneira muito circular, meio misteriosas, nunca é uma informação direta, é uma informação fabular, por quê?

Porque o que se espera dessas histórias é que a pessoa fabule imagens, que dê tempo da pessoa pensar, refletir, buscar caminhos, que não é o caminho direto, é um caminho muito mais interior. Então eu acho que meus filmes tentam um pouco disso, serem menos diretos e fazerem mais curvas.

Eu sou menos o griô e mais a pessoa que escuta. Eu acho que eu escutei tantas histórias morando ali no Caixa D’água, morando no terreiro e tudo mais, que o que eu consigo fazer é reproduzir o meu silêncio ao escutar essas histórias e reproduzir todas as imagens que ficam aqui na minha cabeça enquanto a pessoa fala. É como se o griô falasse pra mim e a voz dele virasse uma voz em off dentro da minha cabeça. Eu reproduzo o sentido do que o griô tá falando e não o que o griô tá falando.

L: Você escreve roteiro dos seus filmes?

E: Todos, todos. Eu desenho, faço storyboards, faço um roteiro, faço um argumento, faço um roteiro técnico, faço um roteiro linear, como o de uma ficção, eu faço vários tipos de roteiros, faço um gráfico de simbologias. Eu piro o cabeção. Agora meus roteiros são muito de imagens, mais do que de palavras. Eu gosto do silêncio, acho que a gente precisa de silêncio no mundo, a gente precisa escutar, a gente vive num mundo muito dialético, muito impositivo, da palavra, da voz, que é muito forte. E a gente conseguiu resistir através do silêncio, nossas mulheres principalmente, e os homens também. Conseguimos resistir através da fala, quando alguns falaram e foram mortos, quando alguns conseguiram chegar no espaço em que puderam falar, mas também resistimos muito através do silêncio. Quantas mulheres não morreram e não viveram toda uma vida de silêncio? De choro, falando pra dentro? Quantas vezes a gente não teve que tramar através dos olhos uma fuga? Quantas vezes no silêncio a gente não tramou rotas de fuga através do cabelo? Quantos de nós não nos comunicamos pelo olhar? Um negro e outro negro se comunicam pelo olhar quando gostam de alguma coisa ou quando não gostam. A gente tem essa sensualidade, essa coisa do gesto, a gente é muito expressivo. Tudo isso pode ser acentuado se você diminuir a fala, diminuir o discurso.

A gente vive num mundo muito discursivo e acho que isso mata muito as imagens. No terreiro a gente aprende a escutar e a calar. Então, meus filmes são a reprodução desse silêncio. Uma expressão vale muito, quando uma pessoa tá triste você pode perguntar a ela por que ela tá triste, mas o corpo dela diz que ela tá triste, diz que ela tá feliz. E a gente quando tá feliz a gente dança, a gente não fala que tá feliz. Como meu cinema é muito performático também, tem um viés performático, talvez seja um dos motivos. Mas é um cinema no qual toda questão dialética e do discurso estão na minha pesquisa, estão em mim, mas no momento de evacuar isso eu tenho muito mais critério para não impor minhas ideias. Eu tenho ponto de vista, mas eu não imponho ideias. Eu não gosto da minha voz também. E eu não tenho certeza de nada, também. Então eu tô fazendo o filme no fluxo né, da vida, então é um fluxo de observar.

Pattaki (2019)

L: Você pensa essa performance a partir do corpo?

E: Do corpo, do corpo somente. Do meu corpo e do corpo do outro. Eu intitulo meus filmes como um Cinema-Espelho, eu me vejo nos meus filmes. Não faço filmes nos quais eu não me veja. São filmes que falam de mim para os outros e que também falam dos outros, que é a mesma coisa que falar de mim. Então são filmes nos quais eu tô confortável ali, porque eu tô me vendo, é o meu próprio reflexo. Eu nunca vou fazer um filme de pessoas que eu não admiro, porque eu não tenho essa capacidade de falar mal de alguém. Então só faço filme de gente que eu me apaixono. Depois que eu me apaixono pelo o que ela é e vejo que ela tem uma potência subjetiva em si, vejo que ela tem uma persona, eu tento cativar ela pelo olhar mesmo, e pelo olhar ter esse brilho, ser esse espelho, são sinais que chegam.

No momento de filmar eu sou a cineasta, eu separo. E não é que eu deixo de ser a Everlane, ou passo a ser uma pessoa ruim ou hierárquica, não. No momento de filmar, eu estou para filmar. E convenço meus personagens a estarem também para o filme, porque o filme a partir de agora também é deles, não é só meu, é responsabilidade deles também. O filme é nosso. O momento da gravação é uma coisa tão séria e tão visceral pra mim que as pessoas entendem. Neste momento, tenho meus pudores, mas não tenho pudor para que o filme funcione. Existe um profissionalismo incluso, as pessoas são muito profissionais. Elas podem ser profissionais do cinema também, qualquer pessoa pode fazer um filme, ser ator, ser diretor, basta estar comprometido com aquela atividade. Eu mantenho o contato esporádico com as pessoas que gravo. Eu não estou para modificar a vida delas, nem pra trazer o dinheiro que elas não têm, não tô pra trazer nada disso. Eu encontrei elas daquela maneira e deixarei elas daquela maneira, o que eu puder ajudar com a minha mínima possibilidade, eu ajudo. E acho que já estou ajudando quando tiro elas da rotina, quando eu trago pra elas algo novo, quando eu dialogo com elas e faço elas se verem nas suas telas. De alguma maneira trouxe alguma coisa na vida delas, que durou aquele momento e não durará mais, porque eu sigo avançando pra encontrar com outras pessoas…

L: E elas também, né?

E: E elas também. Então, a relação do dinheiro, eu dou sempre o dinheiro depois, mas eu dou um dinheiro. Geralmente porque a pessoa passou quatro dias comigo, deixou de trabalhar, de fazer sua atividade. Ou então eu compro a mercadoria dela ou eu faço todo mundo da equipe comprar também. Ou eu posso dar em roupa, posso dar em material, mas eu sempre tento pagar meus personagens. Ou às vezes não, porque eles não querem. É uma questão de ética de sempre manter a relação de proximidade e distância necessária. É uma paixão, mas é uma paixão somente por uma pessoa boa, é uma paixão pelo personagem, pela possibilidade que aquela pessoa tem pra determinada coisa, pra esse material.

Mas tem que medir essa questão da paixão, porque você pode cair numa paixão louca por uma pessoa e você não conseguir extrair dali nada e o personagem dominar, o personagem te dominar, dominar o filme. Você tem que ser muito forte, porque o filme é seu, a motivação é sua. Você que tem que saber o que tem que ser feito, a pessoa não tem compromisso nenhum com isso, né? Ela tava vivendo a vida dela e de repente você chegou. Se você chegou pra modificar a vida delas, modifique, faça a “pincha”, faça seu filme e depois vá embora. Eu tenho isso muito claro, não fico com esse sentimento do “Ah, meu Deus, e agora? Eu fiz um filme e meu filme não vai ajudar em nada a Monga [personagem de Monga, retrato de café] ser uma mulher e conseguir sair dessa condição”. Claro que não, e eu não tô numa posição tão boa também. Ou seja, Monga é linda e maravilhosa, é resistência e continua sendo resistência. Eu a encontrei assim, eu a registrei assim e espero que Monga vá até onde ela possa ir nos esforços dela e na caminhada dela. Porque não tenho essa visão meio paternalista de “Ah, quero modificar o mundo e…”. Não, eu quero modificar as pessoas, deixar uma sementezinha plantada em cada pessoa, depois eu exibo o filme, cada pessoa sai com uma sementezinha plantada e multiplica. É trabalho de formiguinha. Mas nada de representar o mundo, representar todo mundo, modificar, nada disso. Eu não tenho essa pretensão toda. Tenho a vontade de transformar o mundo, mais todo cuidado pra não me frustrar, pois pode ser que eu não consiga… mas creio que já estou conseguindo, pois cada filme é uma semente de reflexão, espiritual e política.

Monga, Retrato de Café (2017)

L: Por que o documentário?

E: Pra mim o documentário é A plataforma, eu gosto de assistir documentários, porque eu aprendo, eu vivo também com os personagens, com aquela realidade. Eu acho que o documentário é uma plataforma extremamente livre, de formato, o documentário pode ser o que ele quiser, não deve nada, não deve explicação. Eu gosto da metodologia dos documentários — que é diferente da ficção, que requer uma metodologia um pouco mais controlada. Eu tenho muitas questões em relação a trabalhar em filme de ficção, mas eu trabalho. O filme de ficção tem que ser muito bem feito, uma palavrinha de atuação falada mal, um objeto de arte feio, uma coisa feia na cenografia me tira do filme de ficção… Eu fico muito atrelada às artimanhas para fazer um filme, tem que tá muito bem feito, eu tenho que tá muito dentro da história para eu conseguir assistir um filme de ficção. A maioria dos filmes de ficção, alguma coisa me tira da narrativa, porque eu fico prestando atenção em algum erro. Diferente do documentário que não tem erro e não tem acerto. Por mais que você assista um documentário não tão bom, você sempre aprende algo. Acho o documentário muito mais completo, acho que ele garante muito mais todas essas logias dentro dele. Eu acho realmente o cinema de ficção um “porre”, mas um “porre bom”, também é muito lindo, muito maravilhoso.

L: Você acha que você gosta da investigação?

E: Da investigação, do contato com as pessoas, de usar “não atores”, de registrar o cotidiano, a vida social, como ela é mesmo, os erros, os acertos, os acasos, né?

L: Eu gosto muito de documentário e o que me fascina no documentário é a possibilidade de maquiar a realidade e, ainda assim, ser a realidade. Eu gosto de brincar que o documentário é tudo aquilo que você quiser fazer, é tudo que tiver jurisprudência… Se eu tô falando que é documentário, isso é documentário.

E: Eu gosto disso que me deixa fluída no documentário, que é você não sabe o que você vai filmar, e como isso vai passar, e talvez o que você planejou não vai dar. Adoro esses desafios constantes do documentário e às vezes você filma uma coisa, e que bom que você tava com a câmera ligada, se você não tivesse, você ia perder, porque só você viu aquilo e registrou aquilo. Não existe segundo take para algumas coisas. O documentário é desafiador porque ele é a própria vida, que segue, que passa em frações de segundo, o tempo todo e você é muito pequeno, o ser humano é muito pequeno. Eu adoro esse desafio de não poder fazer esses dois takes, de não ter que ensaiar para alguma coisa, de estar o tempo todo ali sendo sacudida. Eu gosto desses estímulos que o documentário me possibilita na vida mesmo. É isso, eu gosto de aventura, acho que o documentário é um lugar de aventura.

Aurora (2018)

L: É, que você não tem o controle…

E: Total e absoluto não né, mas tem. Agora eu trago um pouco da ficção pro meu documentário também. Se bem que às vezes eu acho que não tem tanta diferença entre a ficção e o documentário. Acho que a diferença é a indústria, que deu esse estrelismo para os atores de Hollywood. Trouxeram esse glamour pra ficção e esse glamour que me atrapalha, mas acho que não é muito diferente não, acho que se controla aqui, se controla ali.

L: La Santa Cena, por exemplo, você pode ver ele e achar que é uma ficção tranquilamente.

E: Com certeza, com certeza. Eu até já assumo que pode ser uma ficção.

L: O Aurora também.

E: Eu já assumo, não tenho problema nenhum com isso. Mas eu parto de motivações muito documentais. Na verdade, é a documentação da interpretação e fabulação das pessoas “normais” diante de uma câmera. Não deixa de ser um documento, documentar algo diante da câmera. Tudo é documentário, algo esteve diante da câmera, isto é um documento, um fato real, não é? Por exemplo, a Monga é a Monga, mesmo Monga tendo seu personagem, sua persona. Quando eu cheguei lá, ela colocou essa peruca e ela tem o personagenzinho dela da madame. Eu vou dizer que Monga não é Monga? Cheguei e Monga já não estava querendo ser Monga, já estava fabulando a si mesma, não é que isso não vai ser documentário, eu tô documentando uma pessoa que está fabulando a si mesma, né? Um ser que naquele momento era aquilo, tava querendo ser aquilo. É documentário, nós também todo o tempo queremos ser alguma coisa ou vestimos personagens. Em casa somos alguma coisa com a mãe, com os amigos a gente é outra coisa. No trabalho a gente é outra coisa, na hora de filmar a gente é cineasta, quando termina de filmar a gente é outra coisa. Qual é o problema? Quer dizer, só é ficção o que tá na frente da câmera? E o que tá por trás também que também é uma ficção? Ou seja, também é uma discussão. E por que a gente se limita tanto? Por que se limitar? Eu não consigo entender por que as pessoas se limitam. No meu caso, o filme tá livre pra que as pessoas nomeiem ele da maneira que quiserem. Não tenho problema nenhum, não vou entrar em crise.

Mas enquanto autora, enquanto criadora do método, eu digo: “Eu faço documentários”. E quando eu digo que faço documentários, eu digo que eu faço filmes, quando eu digo que eu faço filmes eu tô levando em consideração todos esses elementos aí dos outros gêneros. Quando eu digo que eu faço documentários, é porque dentro de mim existe uma documentarista nata! Agora, também existe uma artista que vem das artes plásticas e traz essa manufatura mais ficcional, traz essa plasticidade mais ficcional. Eu sou uma documentarista nata porque eu sou uma pessoa da cultura, eu sou a pessoa da rua, eu sou uma pessoa da análise sociológica, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de psicologia, de filosofia, de fabular coisas, de teorias. Acho que essa mescla de coisas que faz meu cinema ser híbrido.

Pattaki (2019)

L: Para fechar, quais são suas referências cinematográficas?

E: Eu gosto muito de Sara Gómez, uma cubana, que pra mim parece uma mulher extremamente revolucionária, maravilhosa, de uma sensibilidade que não existe, eu sou fã da Sara Gómez, embora tenha uma filmografia muito pequena, porque ela morreu muito jovem. Eu adoro o Spike Lee, tenho muitas críticas ao cinema dele também. Essa posição de homem e tudo mais, tenho muitos problemas com o Spike Lee, mas acho ele de uma linguagem extremamente original, esse cara é um gênio. Eu gosto muito do Zózimo, principalmente por Alma no Olho. Não tem uma filmografia muito assim “Ohhhh” e tal. Mas por sua atitude, por ele ter sido o ator que ele foi, por ele ser um defensor do Cinema Negro como ele foi, uma figura muito representativa pra gente. Eu gosto de Yves [Yves Saint Laurent], que é esse documentarista que é bem minha cara, eu gosto muito dele. Ele fez filmes de sinfonia, sinfonia da cidade, muito musicais, são documentários muito elevados à poesia e tal. Yves eu acho maravilhoso.

Eu gosto muito de várias mulheres negras contemporâneas, como a Viviane Ferreira, a Larissa Fulana de Tal, Joyce Prado, Renata Martins, Taís Amordivino, Safira Moreira, Juh Almeida, várias. Acho que fazem cinema muito potente, muito centrado, ao mesmo tempo de conteúdo e de forma muito bem equilibrada. Tamém tem os cineastas negros David Aynan, Vinícius Silva, Gabito (Gabriel Martins), André Novais, Diego Paulino. São cinemas diferentes, mas cada um com seus erros, acertos, suas obsessões, enfim, suas existências e subjetividades.

Eu gosto muito do Vertov, do surgimento do cinema, embora seja muito branco também, mas eu gosto de assistir esses primeiros experimentos do cinema, diretores que estavam muito em nível de conceito e tal. Ou seja, aquela coisa, eu consigo aproveitar qualquer linguagem dessa e trazer pra negritude, esse é o meu diferencial. Eu não tenho essa crise não. Porque foi feito por branco, eu consigo separar o joio do trigo, consigo tirar o que do branco nos serve e aproveitar… Gosto muito da Varda… são mulheres brancas também, mas bom, são mulheres sensíveis, né? Tem Jordan Peele aí que tá me impressionando com seu cinema.

L: Bom, acho que chegamos ao fim. Você quer acrescentar alguma coisa?

E: Acho que meus filmes refletem um pouco de como minha cabeça funciona. Minha cabeça funciona a mil, meus olhos funcionam a mil, é muito latente essa coisa do fazer artístico, da ancestralidade na minha família. São muitos estímulos à arte desde pequena. Eu não sei fazer outra coisa na vida, eu me sinto muito confortável dentro do cinema, fazendo o que eu faço. Às vezes eu tento até fugir um pouco dele porque eu me pergunto: “Será que não tá muito conceitual, Everlane?”, “Será que você também não consegue se despir de algumas coisas e experimentar outras?”. Mas eu gosto dele, então, eu vou continuar fazendo esses filmes que eu chamo de experimentos estéticos. Eu adoro colocar a gente nesse lugar, eu adoro quando tem pessoas que, historicamente, socialmente, ou que no nosso imaginário coletivo são pessoas que são incapazes de estarem nesse lugar. E de repente eu pego elas e coloco no lugar de conceito, de filosofia, de logia, extremamente complexo e sofisticado.

Eu adoro quando coloco essas mulheres num lugar tão sofisticado. Pra mim isso é um tapa, é um murro na cara do branco, porque eu sei que eu tô falando com o branco, eu sei o que eu tô atingindo dele, eu sei a raiva que ele tá de mim, eu sei que eu sou um mistério pra ele. Primeiro que minha estética, minha idade e de onde eu vim, seria impossível fazer um cinema tão conceitual como esse, tão engajado e tão firme, né? Que consegue falar com ele de maneira horizontal ou até acima, em uma posição que ele não está acostumado. Eu sei onde meus filmes são bons, em relação aos filmes brancos, eu sei onde eles nunca vão conseguir fazer igual, né? Então, eu gosto muito desse lugar, que pega o nosso que é tão simples, cotidiano e tão estigmatizado dentro de um lugar considerado pequeno e trazer ele pra um lugar extremamente conceitual, de nível altíssimo de filosofia, de logia. Sei onde eu atinjo o branco com isso, onde o branco fica com muita raiva, onde o branco consegue a partir daí compreender como a sua antropologia é uma antropologia de merda, sabe? O quanto a sua antropologia reflete o seu caráter, e a sua malvadeza, sabe?

Então, quando eu faço esses filmes eu estabeleço uma “nova” antropologia visual contemporânea. Eu sei que nenhum antropólogo conseguiu representar o negro dessa maneira, dando esse cárater de sujeito, como eu tô dando. É uma maneira de contribuir, dialogar diretamente com essa crítica que eu faço às imagens do negro na contemporaneidade. De dialogar com o Fanon, com a literatura das mulheres negras, com Racionais, com Virginia Rodriguez, Zezé Motta, Léa Garcia, Beatriz Nascimento, Nina Simone, Milton Nascimento, Arthur Bispo do Rosário, Belkis Ayón, Bob Marley, meu pai, meus ancestrais. São muitas possibilidades, em todos os meios, linguagens, logias possíveis onde nós negros somos plenos. É aí que eu bebo.

Set de filmagens de Aurora (2018)

L: É de dentro, né?

E: É tudo isso. Me modifica. Botar um pouquinho de cada coisa nos filmes, pra ver nossa beleza. Me faz achar que realmente estou fazendo a coisa certa. Ainda bem que eu não sou aquele tipo de negro que não tá ligado nisso, ou seja, que bom que desde muito cedo eu consegui ter a possibilidade de estar nesse lugar hoje, sabe?

L: Acho que isso tem muito a ver com a maturidade do seu trabalho.

E: Às vezes eu penso como deve ser triste ser um negro sem contexto, sabe? Eu sou tão brasileira e tão negra que meu cinema não poderia ser diferente. E de maneira autoral, eu faço o cinema que eu gosto de assistir. Eu gosto de saber que pessoas que não assistem esse tipo de formato assistiram meus filmes, eu gosto de estabelecer esse “novo” tempo no cinema, esse “novo” silêncio, esses corpos bem fotografados, essa plasticidade gigante. A gente tá acostumado a ver negros ou certas condições sociais filmadas de maneira que essas imagens não fiquem bonitas porque a gente precisa da coisa feia pra sustentar certo discurso. Por que quando a gente filma a pessoa na feira a gente tem que filmar com a camerazinha meio tremida, não pode ser uma câmera melhor, tem que ser com uma câmera mais simples? Parece que tem que tá cru e feio. Então, essas coisas me atrapalham muito, porque eu acho que dá pra filmar com uma RED [câmera de cinema profissional] um feirante, sabe? Acho que a beleza é fundamental e me incomoda muito esse lugar da filmagem precária ou da imagem precária. Mesmo na precariedade a gente também é bonita, pode ser bonita, pode ser melhor valorizada, sabe? Na verdade, acho que não é nem uma questão do dispositivo, é uma questão de olhar, de respeito, de responsabilidade, de ponto de vista. A beleza está dentro das coisas, dentro de nós, que olhamos. Penso assim, são coisas que podem se modificar ao longo do tempo, com minha carreira. Mas é isso, não tenho nenhum tipo de pudor de juntar as artes plásticas com o cinema e pintar, e pintar no cinema. Eu sou uma artista plástica e cineasta ao mesmo tempo.

*

O OLHAR COMO ATO DE CRIAÇÃO DO MUNDO

Em 2020, na ocasião da Mostra de Cinema de Tiradentes, tive a oportunidade de conhecer a diretora Viviane Ferreira, diretora do longa-metragem Um Dia com Jerusa (2020). Dentre essas poucas conversas que tive a felicidade de ter com ela, alguns de seus questionamentos me marcaram, me desafiaram. Lembro que ela pensava bastante no lugar da crítica, e de uma crítica negra, e na relação de velhas e novas críticas com os filmes que surgiam – e filmes como o dela, que surgem a partir de cosmovisões pouco vistas e da consolidação de demandas políticas construídas ao longo de anos e anos.

Uma de suas indagações ficou comigo, depois daqueles encontros: que gramática, que aproximações a crítica de cinema pode construir a respeito dos cinemas negros de hoje e dos que virão – e quais olhares surgem a partir de uma crítica que se localiza também como negra nesse ecossistema das imagens e das palavras sobre as imagens? Se o cinema negro é um projeto em construção, como afirmou Janaína Oliveira há alguns anos1, as críticas negras o são também, e caminham com os filmes em um processo múltiplo e espiralar, no qual idas e vindas, aberturas e composições podem engendrar poéticas e políticas.

Dentre as várias perspectivas possíveis para dialogar com Um Dia com Jerusa, escolhi olhar a partir de autores negres e/ou brasileires, que têm como referência as cosmovisões afro-brasileiras. Parto das pistas que o próprio filme traz, e me permito passar por ele, decifrar, buscar rimas e consonâncias com filosofias que me ensinem outras formas de imaginar.

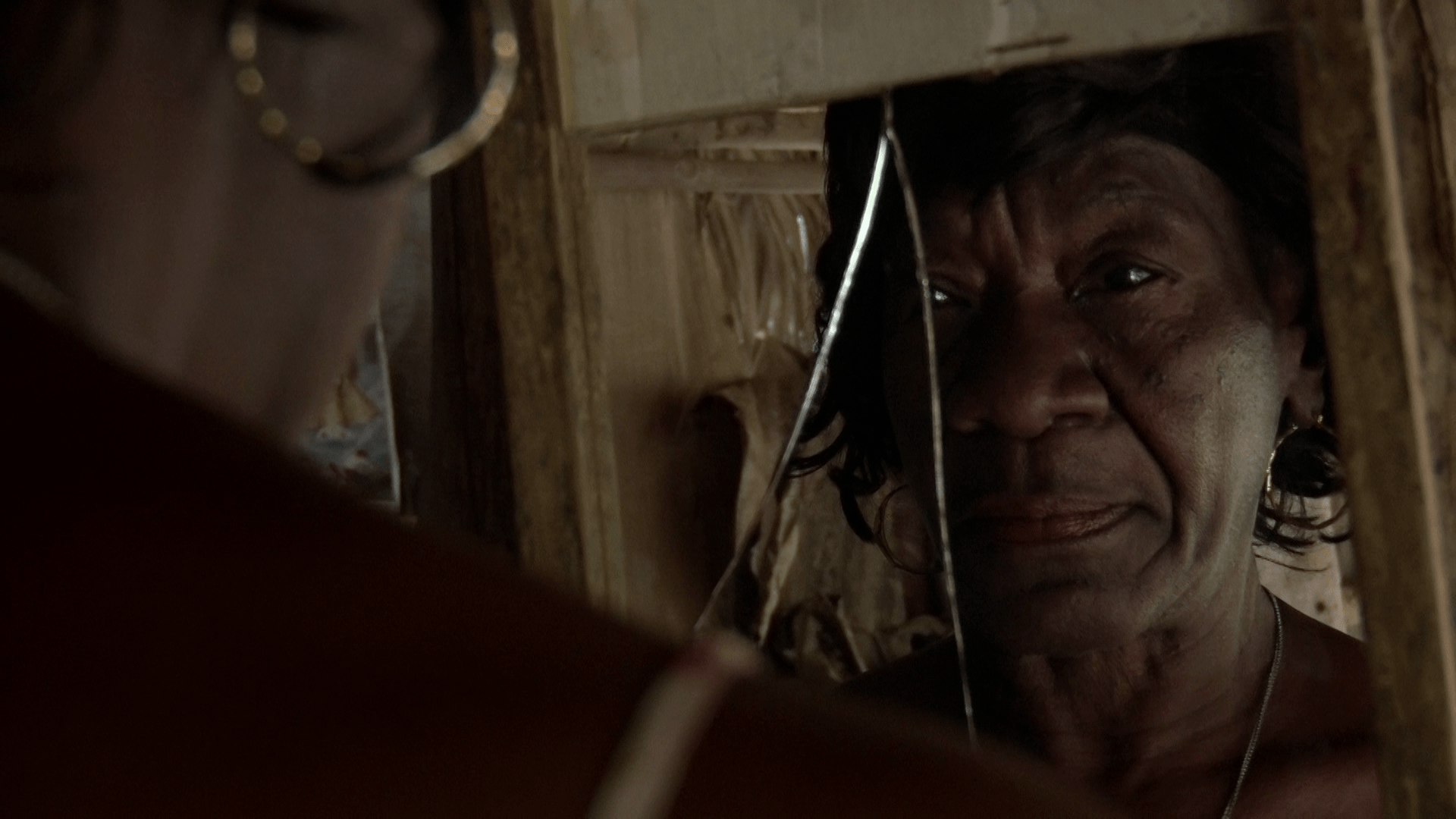

Tecido, textura

O longa-metragem Um Dia com Jerusa (2020), de Viviane Ferreira, traz novamente Léa Garcia e Débora Marçal nos papéis de Jerusa e Silvia, personagens que primeiro surgiram no curta-metragem O Dia de Jerusa (2014), da mesma cineasta. Aqui, a diretora reinventa a relação entre as duas personagens para fazer emergir novos atravessamentos. Silvia, jovem negra, médium e historiadora, aguarda o resultado de um concurso público enquanto trabalha fazendo pesquisas para uma empresa de sabão em pó. Ela acaba batendo à porta de Jerusa, mulher negra, idosa, que vive sozinha na região do Bixiga, em São Paulo, e que no dia de seu aniversário acaba enredando Silvia em sua casa, em suas histórias e, por fim, em sua vida. O filme elabora aberturas e passagens entre dimensões – visível e invisível, esquecimento e memória, presença e ausência – que compõem a malha subjetiva da população brasileira, de subjetividades compostas tanto pelos processos violentos que vivemos desde o sequestro dos povos africanos durante a colonização portuguesa nas Américas, como por cosmovisões que vêm resistindo a essa violência, trazidas pelos sobreviventes da travessia do Atlântico, e transformadas por seus descendentes.

“As culturas negras que matizaram os territórios americanos, em sua formulação e modus constitutivos, evidenciam o cruzamento das tradições e memórias orais africanas com todos os outros códigos e sistemas simbólicos, escritos e/ou ágrafos, com que se confrontaram. E é pela via dessas encruzilhadas que também se tece a identidade afro-brasileira, num processo vital móvel (…)”

Leda Maria Martins2

Tecido e textura. Falas e gestos. Interação. Coreografia. São palavras que surgem quando Leda Martins pensa a identidade afro-brasileira, em suas constantes transformações e reatualizações. O dinamismo dessas formações e a força de seus enraizamentos não combinam com a estereotipia e a ausência que marcam os aparecimentos de povos e pessoas pretas nas imagens cinematográficas brasileiras. Também nos foi reservado, na História com H maiúsculo, o lugar de quem é olhado, e raramente o de quem olha. Nos dias de hoje, diversas artistas têm buscado fracionar essa história, colocar-se entre as frestas. Nesse contexto, a cineasta Viviane Ferreira é uma das poucas mulheres negras que dirigiram um longa-metragem no Brasil. Não à toa, ela faz das ausências o ponto de partida para a construção de presenças politicamente implicadas.

No início, podemos notar aparições que deslocam os imaginários a respeito das pessoas negras que povoam o Brasil; aqui, em específico, a região do Bixiga, na cidade de São Paulo. Silvia é uma jovem que estuda para concursos, e vemos na tela de seu computador que tem uma professora também negra, que ressalta em seu discurso a subversão que é existir como mulher preta no Brasil. As pessoas que cruzam as ruas são retratadas com dignidade: as duas amantes na rua, o catador de recicláveis e o declamador de poesias surgem sorrindo, parte viva e constituinte da cidade. Aliás, todas as pessoas mostradas no filme, nas ruas e nas visões e histórias partilhadas por Silvia e Jerusa ao longo do filme, são negras. Em um mundo em que os filmes brasileiros não se constrangem em, muitas vezes, povoar suas imagens apenas – ou em maioria – com pessoas brancas, Viviane Ferreira constrói um mundo inverso para tornar visíveis as pessoas negras em sua multiplicidade.

Jerusa compra, então, uma filmadora e aponta para o declamador, que fala como um griô, ainda que tenha um livro nas mãos. Ele recita o poema As mãos de minha mãe, da escritora baiana Lívia Natália:

“Nos dedos vincados de veias grossas,

na curva que se enruga no mais preto das dobras

as mãos de minha mãe perfazem os caminhos de meu mundo.

(…)

As mãos de minha mãe, cada vez mais idosas,

guardam, em suas linhas, o segredo de nosso destino,

elas se cruzam no ventre da espera, e nasce

sempre feliz, sempre feminino.”

Lívia Natália3

Vemos o enquadramento de Jerusa, que empunha a câmera; ouvimos o poema declamado, que indica o poder fundante da voz. O filme avisa que conheceremos Jerusa através do que ela dá a ver ou esconde em atos de criação do mundo.

Outras presenças/ausências emergem, muitas vezes em um só corpo: descobrimos que Silvia é uma jovem homossexual em um relacionamento escondido da família. Através dos momentos em que experimenta transes, Silvia converte em visibilidade os apagamentos históricos. Enquanto escuta a coordenadora de seu trabalho falar sobre o Bixiga, Silvia nos dá a ver, em transe, um festivo carro da escola de samba Vai-Vai subir a rua. A Vai-Vai reivindica a vanguarda dos negros na constituição da região4, contra o discurso hegemônico de que seus primeiros habitantes teriam sido imigrantes italianos. Quando as duas protagonistas finalmente se encontram, Jerusa começa a narrar as histórias da família, ligadas à Vai-Vai e ao rio Saracura, um dos rios invisíveis, canalizados, que correm por baixo da cidade de São Paulo.

As populações negras que fundaram o Bixiga buscavam a proximidade com o rio que, quando corria visível, servia às lavadeiras e às crianças pretas que as acompanhavam. É a partir da pergunta sobre lavagens de roupa que Silvia, sem querer, aciona as memórias de Jerusa, que acompanhava a avó nas lavagens no Saracura. Ao desfiar sobre o rio, Jerusa atrai Silvia para a correnteza, para dentro da casa, para um espaço-tempo que identifico com a ideia de encruzilhada.

Interseção, ponto nodal, encruzilhada

Volto a Leda Martins para melhor definir – ou abrir – o conceito de encruzilhada, que me ajuda a pensar no visível e no invisível que se apresentam no filme, nas existências materiais e imateriais, naturais e sobrenaturais que compartilham o mundo:

“A cultura negra é uma cultura das encruzilhadas.

Nas elaborações discursivas e filosóficas africanas e nos registros culturais delas também derivados, a noção de encruzilhada é um ponto nodal que encontra no sistema filosófico-religioso de origem iorubá uma complexa formulação. Lugar de intersecções, ali reina o senhor das encruzilhadas, Exu Elegbara, princípio dinâmico que medeia todos os atos de criação e interpretação do conhecimento. Como mediador, Exu é o canal de comunicação que interpreta a vontade dos deuses e a eles leva os desejos humanos. Nas narrativas mitológicas, mais do que um simples personagem, Exu figura como veículo instaurador da própria narração. ”

Leda Maria Martins5

Essas dimensões da existência, no entanto, não podem ser compreendidas a partir de uma visão ocidentalizada dicotômica, de dualidades que se opõem, não se cruzam ou não se afetam. Se, como afirma Martins, a encruzilhada é um lugar de intersecção, regido por uma energia mediadora e canalizadora, essas dimensões estão intrinsecamente ligadas, afetam e constroem uma à outra. “Operadora de linguagens e de discursos” e “produtora de sentidos”, a encruzilhada em Um Dia com Jerusa é a abertura que surge do encontro entre Silvia e Jerusa, para uma oralidade que aciona a visão, para uma visão que aciona história, e uma história que aciona uma passagem.

Silvia é sensitiva, médium, mediadora: através de seus transes as histórias desfiadas por Jerusa se traduzem em imagem. À medida que enreda Silvia em suas histórias – e não por acaso, cada vez mais “para dentro” da casa –, notamos que Silvia e Jerusa não estão sozinhas. Alguns enquadramentos sugerem que há presenças ali para além das duas. O espectador também pode se localizar pela perspectiva dessas presenças. Não só como quem olha de fora, mas como é convidado a observar de perto. O contato com as presenças invocadas pela narração de Jerusa faz com que Silvia possa de fato ver – e nos dar a ver – imagens de vidas ancestrais, de resistência e criação.

Ao contar a história da avó e de como herdou seu nome, Jerusa versa sobre a oralidade como ferramenta de sobrevivência: “Anunciação era também o nome de minha avó. Maria Jerusa Anunciação. Ela não era registrada e nem letrada. Mas sabia enganar os letrados”. Ela continua: “Mãe contou” – e aqui Jerusa insere outra narradora que toma parte no tecer de sua vida – “que vovó era negra ladina. Fugiu do senhor que a tinha como propriedade e se apresentou para um outro que a marcasse como de aluguel”. Ela conta então que a avó se apresentou ao novo senhor como Maria Jerusa Anunciação: Maria, como a mãe de Deus, Jerusa, como em Jerusalém, e Anunciação, porque estaria destinada a anunciar o retorno de Jesus. Através da impressão de que compartilhava com o opressor da fé dos brancos, Maria Jerusa o convencera a pagar pelos serviços de lavadeira. Aqui, Jerusa repassa uma sabedoria dialógica – que se mistura a uma subversão do feminino –, um saber do qual a avó se serviu para subverter o sistema escravista e forjar, aos poucos, a própria liberdade. Diante de momentos de inflexão, de encruzilhadas, mais que sobreviver ou resistir, as antepassadas que Jerusa evoca forjaram outros futuros :

“Os sobreviventes podem virar ‘supraviventes’: aqueles capazes de driblar a condição de exclusão, deixar de ser apenas reativos ao outro e ir além, afirmando a vida como uma política de construção de conexões entre ser e mundo, humano e natureza, corporeidade e espiritualidade, ancestralidade e futuro, temporalidade e permanência. (…) Mas o salto crucial entre a sobrevivência e a supravivência demanda um conjunto de estratégias e táticas para que saibamos atuar nas batalhas árduas e constantes da guerra pelo encantamento do mundo.”

Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino6

A supravivência marca todos os atos de narração de Jerusa. O filme não esconde, porém, a presença das ausências: Silvia e Jerusa compartilham, junto a inúmeras famílias negras brasileiras, a dor de perder um ente querido para a violência da polícia e do tráfico. Essas aparições perpassam o filme de forma repetida, como é repetido o luto. Não precisamos ver a violência que os vitimaram. Viviane Ferreira demonstra mais interesse em construir outro repertório imagético sobre vidas pretas.

Tomo como exemplo a bela prosa de Jerusa sobre o avô, o negro Pizzolato, que vemos através da tradução sensitiva de Silvia. Era um somali chamado Aberia, que se tornou assistente de um fotógrafo italiano em expedição no chifre africano. Após o falecimento do italiano, Aberia era o único que sabia manusear os equipamentos de fotografia. Passou então a ser chamado de Pizzolato e voltou para a Itália com a expedição. No início da imigração dos italianos para o Brasil, chegou ao país em condição bem diferente dos negros que mal tinham saído da condição de escravizados. Uma vez no Brasil, casou-se com Maria Jerusa, a avó de Jerusa. Ensinou-a a fotografar. “A sua avó era fotógrafa ou lavadeira?”, pergunta Silvia. “Vovó era tudo que precisava”, responde Jerusa. A estratégia de supravivência garantiu uma nova vida ao casal (os avós), em São Paulo, e marcou a família com a herança da fotografia, que preenche toda a casa de Jerusa – também herança dos ousados avós. A fabulação proposta pela roteirista e diretora Viviane Ferreira dialoga com o apagamento da ancestralidade de grande parte da população afro-brasileira, que em muitos casos não possui fotos ou registros dos antepassados, nem conhecem suas histórias.

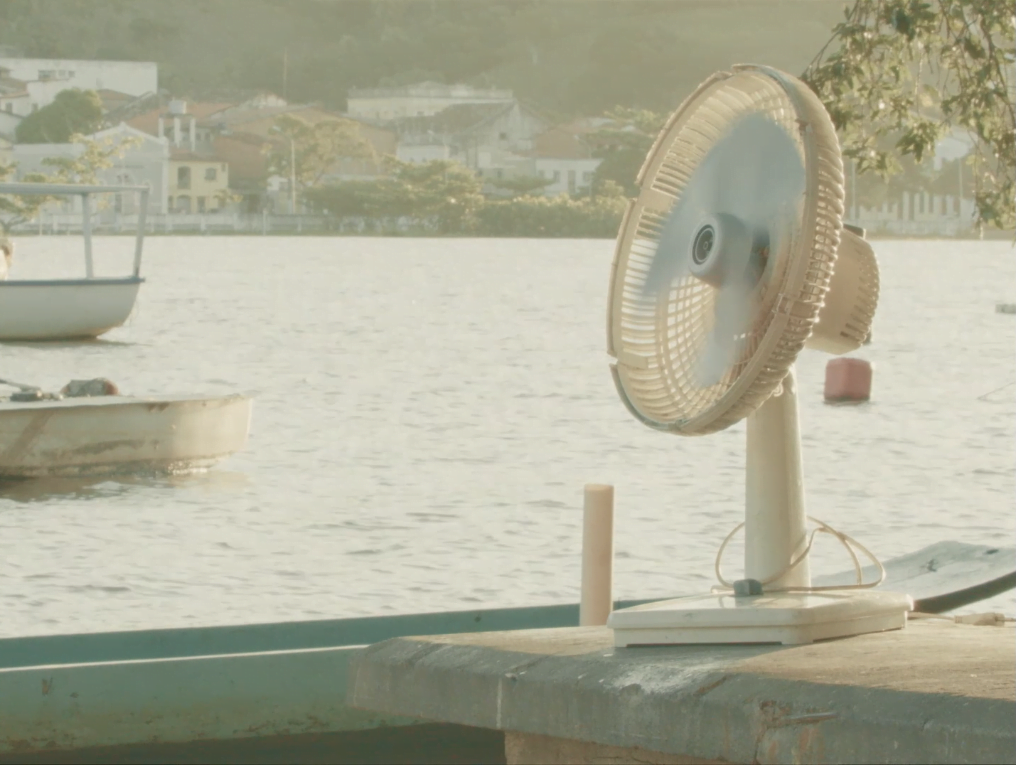

Água, correnteza, mpámbu anzila

Lá no início do filme, quando conhecemos Jerusa, escutamos o aviso: “eu acho que hoje as águas vão lavar tudo”. Em certo momento, realmente chove, e quando um sino revela que as águas do rio invisível subiram, Silvia é convidada a adentrar ainda mais a casa Jerusa. Na parte mais baixa da construção, há um poço. “Depois da canalização, vovô construiu esse poço e disse: ‘na minha casa, o rio tem como respirar”’, diz Jerusa. O apagamento e a submissão da natureza na cidade de São Paulo, aqui representado pela história de apenas um de seus dos rios canalizados, coincide com o apagamento e invisibilidade dos povos que habitavam suas margens e usufruíram de suas águas.

Jerusa narra: “A vovó contava que o velho Saracura era a salvação de quem buscava alimentar a liberdade. Fui batizada nas águas do Saracura. E nele, aprendi a nadar. Em suas margens, mamãe me ensinou a fotografar os pássaros de pernas finas comedores de goiaba. ” Na voz, o carinho pelo significado cosmológico e afetivo do rio. Na imagem, as águas transparentes e o peixe que nada mostram que o rio está vivo. Nos diz Makota Valdina:

“Então, existe o mundo visível, natural, onde nós habitamos, e o mundo invisível, sobrenatural, espiritual, o mundo habitado pelos ancestrais. Só que nesse nosso mundo natural que nos cerca está também o mundo sobrenatural. (…) vocês podem até não acreditar, mas tem mais gente além de nós aqui, nos ouvindo, nos olhando, tem energias aqui, conosco, interagindo. Então, todas as nossas interações ocorrem nesse mundo, nesse nosso plano natural. A gente interage com o mundo sobrenatural é nesse plano; a gente não tem que esperar para ter vida espiritual, nem estar em contato com o que é espiritual depois da morte, não.”

Makota Valdina7

A interação com o sobrenatural mediada pela relação com a natureza é parte fundamental das cosmologias negras na diáspora de origem ioruba e banto. Fonte de vida e fonte de visão. Há na casa de Jerusa um poço e uma sala de revelação fotográfica. As águas revelam imagens. Jerusa, em mais um ato instaurador, compartilha através da câmara escura da sala uma outra imagem da cidade, uma em que rios e pessoas invisíveis coabitam. Mais do que contar a própria história, Jerusa ensina Silvia a entrar em contato com o que é “para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir”, como já disse Mestra Pedrina dos Santos8.

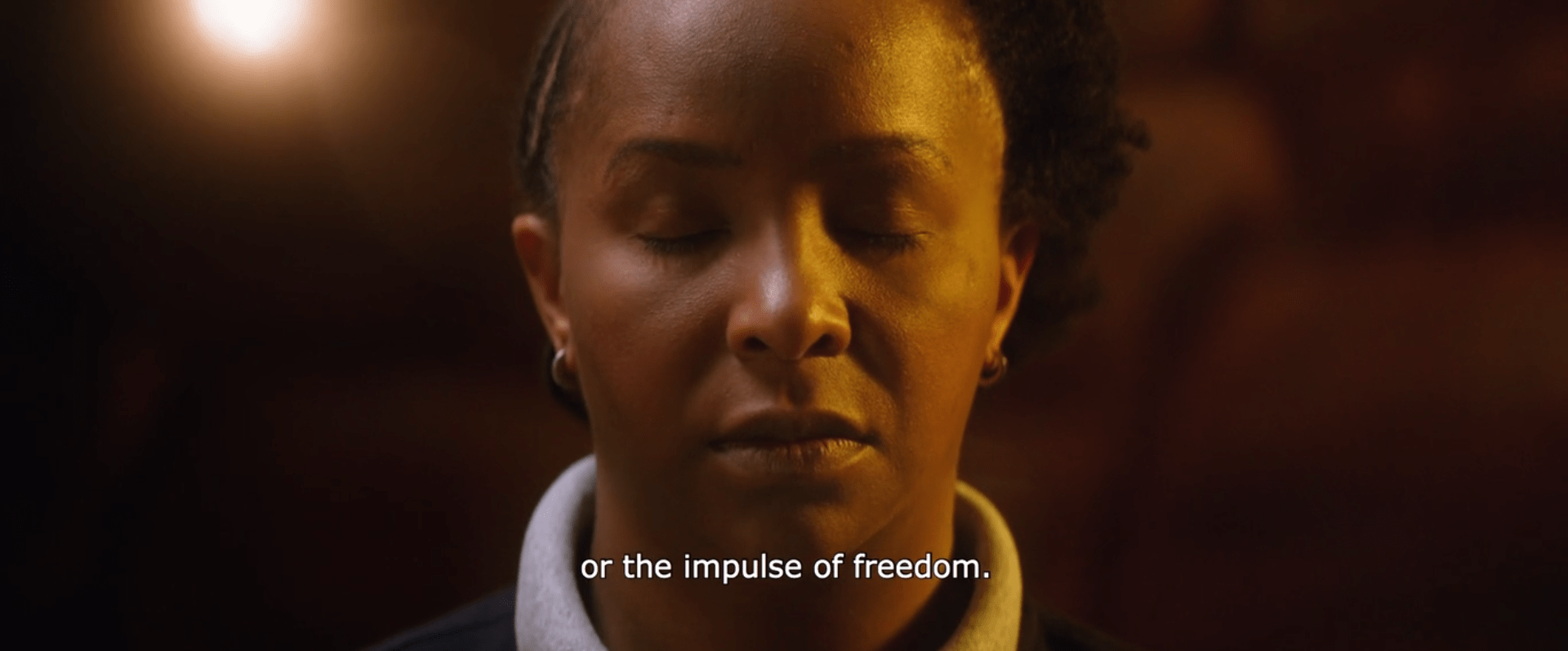

Retorcer a imagem, colocá-la de cabeça para baixo, para ver de outra maneira. Tal proposta diz respeito também às imagens do passado: ver de outra forma o passado, cultivar o presente e construir o futuro. Diz Jerusa: “O cultivo é o melhor professor. Se você cultiva o esquecimento, alimenta a lembrança da dor para se convencer que tem que esquecer. Se cultiva a memória, pode escolher alimentar a dor ou o impulso da liberdade.”

Todo o discurso de Jerusa me parece um longo convite para que Silvia também habite o espaço-tempo da encruzilhada. O sangue que desce entre as pernas, a saia, o cabelo trançado: Silvia passa por uma espécie de iniciação em um tempo suspenso no qual Jerusa transmite o que ela precisa conhecer para seguir – no emprego, no relacionamento, na vida. Silvia abraça a encruzilhada. Para a Mestra Makota Valdina, mpámbu anzila.

“Estar em mpámbu anzila é estar numa encruzilhada, o que significa estar num ponto de tomada de decisão e isso vale para tudo. A todo momento estamos em situações de decidir o que temos que fazer, o que queremos fazer, que rumo tomar. Nem sempre as escolhas que cada um faz é a mais certa e adequada, e assim, tem-se que assumir as consequências das escolhas feitas.”

Makota Valdina9

Silvia descobre, ao encontrar o quarto de Jerusa, que não foi a única que habitou aquele espaço-tempo. A coleção de fotos sobre a parede nos mostra que Jerusa fazia dos aniversários momentos em que driblava a solidão para formar laços inesperados. Movida por Exu ou mpámbu anzila, pela oralidade e pela história, Jerusa guia Silvia e espera as águas. Quando a jovem encontra o jornal com o resultado do concurso, vê que foi aprovada e corre para contar à nova mestra. Encontra o corpo de Jerusa, que repousa tranquilo, inerte. O esquecido formulário de pesquisa de sabão em pó fora preenchido. Uma foto de Jerusa com o misterioso jovem que vemos durante todo o filme é deixada, como uma carta de despedida. O dia de nascimento se torna o dia da morte – ou do renascimento para outro plano de existência. Silvia e Jerusa atuam, então, como facilitadoras dos caminhos uma da outra. Desfeito o nó, atravessada a encruzilhada, Jerusa pode seguir em paz. E eu, permeada de sentidos e sensações, posso seguir em frente, em busca de outros olhares para outros cinemas.

CINEMA DE MULHERES DA BEIRA DO RIO MADEIRA

Foto: Marcela Bonfim